文部科学省が表記の資料を公開しました。

各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料

ここでは、こんなことが書かれています。

各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に当たって参考となる資料を作成しました。学校での実践事例に基づき、「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を行うに当たって、参考となりますので、研修や日々の授業の改善などに御活用ください。

なお、本資料は令和2年9月時点のものであり、今後、随時更新をしていく予定です。

さて、項目としては19ありました。(9月12日時点)

各教科等の指導におけるICTの活用について【概要】 (PDF:4.9MB) PDF

国語科の指導におけるICTの活用について (PDF:2.1MB) PDF

社会科,地理歴史科,公民科の指導におけるICTの活用について (PDF:7.5MB) PDF

算数・数学科の指導におけるICTの活用について (PDF:4.6MB) PDF

理科の指導におけるICTの活用について (PDF:3.0MB) PDF

小学校音楽科の指導におけるICTの活用について (PDF:2.1MB) PDF

中学校音楽科,高等学校芸術科(音楽)の指導におけるICTの活用について (PDF:2.5MB) PDF

小学校図画工作科の指導におけるICTの活用について (PDF:2.7MB) PDF

中学校美術科,高等学校芸術科(美術,工芸)の指導におけるICTの活用について (PDF:3.0MB) PDF

高等学校芸術科(書道)の指導におけるICTの活用について (PDF:2.4MB) PDF

体育・保健体育科の指導におけるICTの活用について (PDF:2.5MB) PDF

家庭,技術・家庭(家庭分野)の指導におけるICTの活用について (PDF:1.7MB) PDF

技術・家庭(技術分野)の指導におけるICTの活用について (PDF:2.4MB) PDF

外国語の指導におけるICTの活用について (PDF:5.2MB) PDF

高等学校情報科の指導におけるICTの活用について (PDF:4.1MB) PDF

特別の教科 道徳の指導におけるICTの活用について (PDF:1.3MB) PDF

生活科・総合的な学習(探究)の時間の指導におけるICTの活用について (PDF:1.5MB) PDF

特別活動の指導におけるICTの活用について (PDF:2.3MB) PDF

特別支援教育におけるICTの活用について (PDF:2.3MB) PDF

1枚目の「各教科等の指導におけるICTの活用について【概要】」を見ると全体を俯瞰できますね。

この中で最後のページが特別支援教育のことでした。

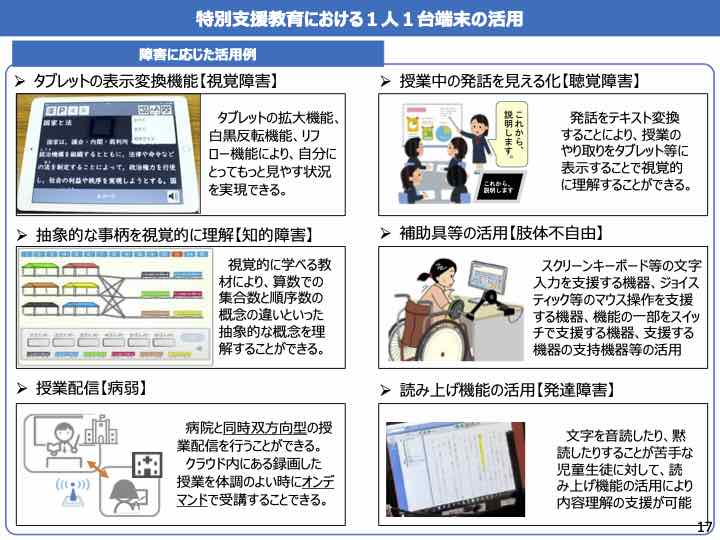

特別支援教育における1人1台端末の活用

として6つの事例を挙げています。

タブレットの表示変換機能【視覚障害】

授業中の発話を見える化【聴覚障害】

抽象的な事柄を視覚的に理解【知的障害】

補助具等の活用【肢体不自由】

授業配信【病弱】

読み上げ機能の活用【発達障害】

いわゆる5障害と発達障害についての例ですね。

そして、別資料として

特別支援教育におけるICTの活用について

というのがあります。

ここでは9ページにわたって資料があり、特別支援教育でのICT活用について

教科指導の効果を高めたり、情報活用能力の育成を図ったりするために、ICTを活用する視点

障害による学習上又は生活上の困難さを改善・克服するために、 ICTを活用する視点

という、2つの視点をあげています。

1つめは、障害の有る無しに関係なく共通だとしています。

ポイントは2つめでしょうね。

これについては、自立活動の視点としてとありました。

また、続くページにその必要性として

障害の状態や特性やそれに伴う学びにくさは多様かつ個人差が大きく、

障害のない児童生徒以上に「個別最適化した学び」≒「特別な支援」が必要

とあります。

個別の支援だったり、場合によっては合理的配慮としての内容でしょう。

これについては2つの困難さで整理していて

身体の障害による学習の困難

と

知的障害や発達障害による学びにくさやコミュニケーションの困難

とあります。

それぞれに対しては

障害の特性に応じたICT機器や補助具の活用が必要

理解や意思表示を支援するためにICT機器の活用が有効

とあります。続くページは概要で示した6つの事例の説明でした。

もちろん、これだけでは足りないこともあるのでしょう。

しかし、学校や教育委員会などで理解を深めてもらうためにはこのぐらいの分量がちょうどいいのかもしれません。

沢山あるとみてもらえませんから。

そして、事例のページを見るとなんか見たことのある絵が沢山。

ここはあえてコメントしませんが、こちらもこの事例だけだと限定して考えるのではなく,これをきっかけにイメージを膨らませてもらうことの方が重要だと思います。

コメント