はじめに

今回は、こちらからの転載です。

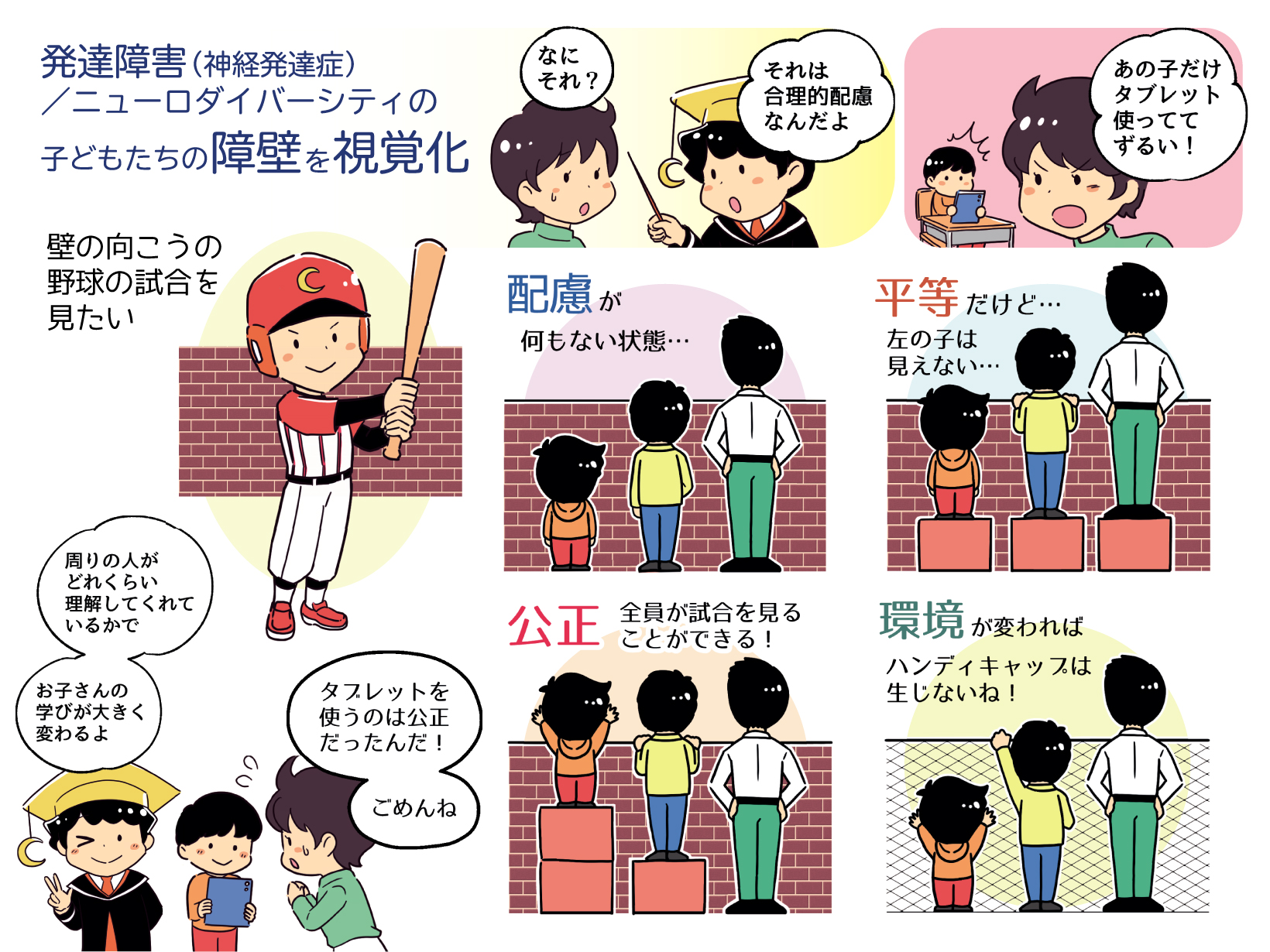

その1

上記の絵はいつもお世話になっている高松さんからご提供してもらいました。

これの元になっているのはアメリカの経済学者が作られた絵です。

以前紹介した、中野さんの本も許諾をもらって掲載したそうです。

また、先日福島さんがこちらのブログでTEENSさんの許諾をもらって掲載していましたね。

掲載元の記事はこちら。

私のブログでも2014年にこちらに紹介していおり、ずいぶんと沢山の人に関心を持っていただきました。

これの掲載元はこちら

いろいろなバージョンがありますが、

同じ状態にしていればいいということでもなく、またそれぞれに同じもの(この場合木の箱など)を提供していれば公正とはいえないということ。

言葉だけでは伝わりにくい表現を,視覚的に見せることで理解してもらおうということを表しています。

高松さんの絵の場合は、過剰な支援は本人の力を弱めてしまう危険性があるのではないかということを示唆していると感じます。

まあ、野球観戦なんて、ずっと立って観ているのは疲れちゃいますから、本当なら3人とも座っていた方がいいのかもしれませんが、このシーンで伝えたいのはそういうことではなく、伸びようとする子どもたちがいたときに、その子なりの適切なが支援が行われず、

頑張れ

という一言で解決させようとすることの危険さと

かわいそうだから

ということでの過保護をどう考えるかということだと思います。

さて、それとは別に福島さんが紹介したTEENSさんの絵では壁がフェンスになっています。

これであれば、支援そのものが無くても同じ条件になってきますね。

これが

ユニバーサルデザイン

なのかもしれません。

もちろん、全ての場所が完全にユニバーサルデザインになることは難しいと感じます。

そうなってしまうと、逆に使い勝手が悪いものも出てくるでしょう。

そんなときにどうすればいいのか。

私は、そんなときこそ機器だけでなくそれを扱おうという人の考え方が変わってこないとダメなのだろうと思います。

福島さんも書かれていましたが、通常学級ではいまでも合理的配慮についての認識が少ない場合が多くあります。

何であの子だけ特別視するんだ

という言葉はまだまだ見受けられる。

先日ご紹介した「読み書き配慮」の事例の中でこんな言葉がありました。

先生次第でクラスの雰囲気は変わるんだそうです。先生が受け入れてくれてたときは、クラスのみんなからも「ずるい」とか「なんで潤樹くんだけ?」みたいな話は出ないんですって。だけど、先生が受け入れていないときは、お友達もみんなそういうふうになる、ということを小学校の頃に言ってました。

つまり、本当の意味で理解していなければ表面をさらってしまうことになる。

とても難しいことですが、大切なのは

違って当たり前

と思えることかなと思います。

その上で、できることはそれぞれ違うけど自分ができることはやっていこうという気持ちを持っていくことだと思います。

ぜひ、この高松さんの絵やTEENSさんの絵を多くの人にご紹介ください。

その2

高松さんからワイヤーフェンスバージョンを追加したとのご連絡をFacebookにいただきました。

以下引用

基礎的環境整備と合理的配慮のイラストを私なりに作成しました。

ユニバーサルデザイン授業の大切さが簡単に理解できると思います。

ミクロよりもマクロ

個よりも全体から始めましょう!!キーワードは、合理的配慮、公平、平等、過剰(やりすぎ)、

基礎的環境整備

ICT機器ありきでは無く、まずは授業改善から…

クラスや学校のルールは変更なども含みます

それでも課題がある場合には、

治療教育(主に通級指導教室など)

アナログでの支援(汎用性、利便性高い)

自助具や用紙の改善など

最後にデジタル(ICT機器)の活用を検討

のようなサイクルが必要ではないでしょうか?

とのことです。

この画像については、Facebookでいろいろな人がコメントされていたんですが、ある方が

壁が無ければ

とのお話がありました。

確かにそれなら踏み台はいらない。

ですが、ボールが来たらぶつかってしまうかもしれないので、危ないです。

なので、ワイヤーフェンスは基礎的環境整備なのでしょうね。

これを見ながら、以前に明治図書に書いた文章を思い出しました。

以下長文ですが引用します。

もう一つの視点として「基礎的環境整備」と「合理的配慮」との関係でユニバーサルデザインとATの関係が考えられます。ユニバーサルデザインには「調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計」のことだといわれているので、基礎的環境整備に近い「誰もが参加できるように」という意味があります。また、「合理的配慮」には個々の子どもの状態に合わせる配慮するので、ATに近い要素ではないかと考えられます。

しかし、ユニバーサルデザインには以下の注記があるのも、見逃せません。「ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。」つまり、多くの人が参加できるようにすることは当然必要な配慮ですが、特定の人の参加を促すためのATは共存できるのではないかと思っています。

基本的には、ATは特定の人のためというものが多くなりますが、広く考え、誰もが参加できたり、上手にコミュニケーションできるようにするためのATというのもあるのではと思っています。

図1に戻って考えると、プロジェクターに映し出した教材は、多くの生徒たちにとっても見やすく分かりやすい授業となりますが、聞いて理解することが難しい生徒にとってはAT(支援技術)の役割も果たせるのではと思っています。

どちらにせよ、多くの子どもたちが学習に参加できるための配慮としてユニバーサルデザインとしての授業や学習環境の組み立てと併せて、個々の子どもの困難性に対応した支援技術製品を積極的に活用してもらいたいと考えています。(明治図書:『LD,ADHD&ASD』(2015年7月号),ユニバーサルデザインとAT(支援機器),金森克浩)より引用

この文章で引用した図1というのは教育の情報化に関する手引の「第9章 特別支援教育における教育の情報化 」196ページにある図です。

どちらにせよ、この高松さんが作られた絵を見ながら、さて今の学校はどんな事をやっているのだろうかと考えたいですね。

コメント